Nasser Assar : un long cheminement

L’œuvre de Nasser Assar (1928-2011) présente cette caractéristique qu’il partage avec assez peu de peintres de sa génération : celle d’être partie d’un rejet de la représentation pour, à un moment, au tournant des années 1960, retrouver peu à peu celle-ci, dans de nombreux paysages et portraits, outre quelques natures mortes, en usant aussi bien de l’huile que de l’aquarelle et du lavis. Or il importe de parler de « rejet de la représentation » et non d’ « abstraction » car les premières œuvres du peintre, qui sont faites de signes, comme les caractères d’une écriture étrangère à toute signification, ne ressortissent pas à une simplification radicale, à une réduction, et moins encore à une réflexion abstraite, mais témoignent d’une impulsion parfois exaspérée, en tout cas difficile à maîtriser : d’un élan irrésistible vers ce qui serait justement plus qu’un mot, plus qu’une signification. Quelque chose qui ne s’assimilerait pas davantage, picturalement, à l’écriture automatique des Surréalistes (et il faut se souvenir qu’André Masson pratiqua dès les années 1920 le dessin automatique), où les mots en s’opposant conservent malgré tout le sens dont ils cherchent à se « libérer », qu’au dripping ou autre pouring de Sobel et de Pollock.

Sans titre, 1960, huile sur papier marouflé sur toile, 65,3, x 100 cm, Paris, coll. part.

Si l’énergie et la liberté du geste dominent aussi dans ces œuvres des débuts de Nasser Assar, on n’y trouve en revanche aucun effet d’accumulations ou de superpositions de couleurs, et les signes isolés qui les caractérisent, erratiques, s’y distinguent bien nettement sur un fond qui est presque toujours uni. Sans chercher à être paradoxal, on pourrait noter, d’une part, que la composition de ces œuvres reste assez classique, attachée qu’elle est à un équilibre, une certaine élégance que la vigueur du geste n’abolit jamais tout à fait, et que, d’autre part, leurs couleurs sont plutôt restreintes et ne cherchent aucun effet d’éclat, – de sorte qu’il paraît bien difficile de les rattacher clairement à un quelconque courant actif à Paris dans les années 1950, au moment où Nasser Assar s’y installe. (Que l’on songe par exemple, par contraste, aux créations de l’abstraction dite « lyrique » de ces années-là, avec les grands panneaux les plus confus et provocateurs d’un Georges Mathieu).

Sans titre, 1962, huile sur toile, 92 x 73 cm, Paris, coll. part.

NASSEREn fait, ce qui apparaît assez vite, dès le milieu des années 1960, c’est que là où l’on voyait s’exaspérer les caractères d’une écriture imaginaire ou perdue se dessinent des formes végétales, et l’on peut s’interroger sur cette mutation inattendue, que l’on croirait volontiers suscitée non pas par une claire décision du peintre, mais par les signes eux-mêmes, par une poussée en eux. Puis vient la pensée qu’au plaisir de jouir librement de « l’arbitraire du signe », où, en ces années, nombre d‘œuvres abstraites se complaisaient indéfiniment comme au rejet de toute image constituée a priori, succéda chez Nasser Assar, peut-être sous le poids d’un passé lointain, le besoin de s’opposer à cet arbitraire, un besoin qui procèderait d’ailleurs, ici encore, moins d’une volonté arrêtée, d’une idée, que d’une évidence s’imposant peu à peu. Si bien que la période strictement abstraite du peintre se révèlerait comme un temps d’attente plutôt que de conquête. Chez lui, et l’observation vaut également pour ses dernières œuvres, on ne trouve pas de recherche à proprement parler, comme on l’imagine chez un Kandinsky, un Mondrian ou même un Dubuffet, c’est une attente étonnamment confiante qui tient lieu de recherche : quelque chose venant du dehors doit se déclarer, que nul concept, nulle réflexion théorique, nulle construction, ne saurait suppléer, et qu’il convient donc d’attendre. Avec quelques feuilles, quelques rameaux d’arbres soudain apparus, à peine agités dans le vent, on assiste alors à une « réalisation » singulière de signes revenant à leur origine pictographique, selon une sorte de mythe qui retrouverait dans la nature les éléments du premier et seul « alphabet ».

Sans titre, 1965, huile sur toile, 92 x 73 cm, Paris, coll. part.

NASSERMais il est remarquable que cette évolution s’accompagne au cours des mêmes années, dans les tableaux de Nasser Assar, de l’apparition d’un horizon, d’abord à peine marqué par de simples variations de tonalité d’une même couleur, comme d’un ciel grisâtre à peine nuageux, qu’un banc d’une teinte d’aube peut venir partager ; puis, d’un coup, presque brusquement, par une chaine de montagnes, où l’on doit reconnaître celle de l’Elbourz au nord de Téhéran, ville natale du peintre, avec le mont Damāvand, et donc un souvenir précis de ses années d’enfance et de jeunesse. On observe ainsi un passage quasi linéaire d’une écriture sans signification, toute faite de signes hasardés non sans vigueur (ni exaspération) dans le vide, en quête d’on ne sait quoi, à l’évocation de branches et de feuillages qui viennent donner un sens à tous ces signes, en se substituant à eux ; il est même révélateur de les voir entrer doucement dans les tableaux, poussant en eux, par en dessous ou d’en haut, sans venir s’y imposer au milieu tels des motifs « obligés ». Et il est émouvant de comprendre que c’est par leur intermédiaire, grâce à eux, que s’éveillent, inattendus, les souvenirs de l’artiste : la conquête ou plutôt la reconquête du monde ne s’opère donc pas par une observation ou une contemplation, mais par le biais de la mémoire. Qui aurait pu prévoir en effet la venue, dans une œuvre d’abord résolument étrangère à toute représentation et presque fébrile, de l’image apaisante, au loin, d’une chaîne montagneuse ?

Sans titre, 1963, huile sur toile, 92 x 73 cm, Madrid, coll. part.

NASSERCette évolution suscite plusieurs réflexions. Et d’abord le sentiment que les premières œuvres de l’artiste résultèrent sans doute, davantage que d’une affinité particulière pour des formes d’expression décidément non-figuratives, d’un jeu d’influences dans le milieu parisien qui, au tournant des années 1950-1960 (Nasser Assar s’installe à Paris en 1953) voyait le triomphe de la peinture abstraite, et notamment de celle dite « lyrique », avec des artistes comme Degottex, Hartung, Mathieu, Schneider, Szenes, Vieira da Silva, et découvrait la peinture américaine. On peut ainsi aisément se convaincre qu’un jeune peintre encore en quête de son langage n’a pas manqué de visiter à Paris, en 1958, dans la galerie Kléber, l’exposition qui présentait notamment des tableaux de Degottex, Fautrier, HantaÏ, Mathieu et Tobey, ou, l’année suivante, celle du Studio Facchetti (à l’occasion de ses dix ans d’activité), avec des œuvres de Bryen, Dubuffet, Fautrier, Francis, Mathieu, Michaux, Pollock, Riopelle et Sima. Mais l’on sait en revanche avec certitude qu’au cours de la même période Nasser Assar visita l’exposition Orient – Occident. Rencontres et influences durant cinquante siècles d’art organisée par le musée Cernuschi (novembre 1958-février 1959), où il put découvrir en particulier des œuvres de Kline, Tobey et Zao Wou-Ki. En un sens, rien n’était plus facile ni plus « confortable » alors que de poursuivre indéfiniment dans l’une ou l’autre des voies ouvertes par tous ces peintres, et le retour à une forme de figuration, dès 1963, surprend d’autant plus que l’on voit très peu d’artistes faire ce qui, dans ces années-là, pouvait être tenu pour un recul, sinon une retraite. S’il y a toutefois le cas notable de Nicolas de Staël, qui avait osé ce retour dès les premières années 1950, c’est en suivant un parcours où la mémoire ne jouait aucun rôle, et en cela très différent de celui de Nasser Assar : là où, chez celui-ci, de longs signes hasardeux et brusques, comme en mal d’une écriture perdue, en viennent soudain à évoquer quelques branches et des feuilles, chez celui-là ce sont de solides compositions qui, avec la couleur, retrouvent peu à peu les formes du monde visible : d’un arbre, d’un bateau, d’une maison ou d’un toit. Mais, dans un cas comme dans l’autre, la sincérité des artistes reste entière et l’on croirait volontiers que l’abstraction ne fut jamais pour eux que le moment nécessaire d’une expérience à traverser. Comment le dire ? L’impression prévaut que l’abstraction des premières œuvres de Nasser Assar manifeste une impatience, une attente inquiète, en tout cas rien qui s’apparente à une satisfaction, une complaisance.

Sans titre, 1976, lavis sur papier, 65 x 50 cm, Paris, coll. part.

NASSERCeci étant, il serait illusoire d’isoler et d’opposer, dans le parcours de Nasser Assar, deux parties, de ne pas voir leur continuité. Très révélateur à cet égard est le fait que l’on retrouve d’une part, dans les ciels de nombreux paysages qu’il peint après 1963, la « substance » même qui faisait les fonds de ses œuvres abstraites, avec de subtiles variations tonales d’une ou deux couleurs, et, d’autre part, dans les sombres silhouettes des arbres (des pins et des cèdres presque toujours) qui se détachent au pied ou au flanc des montagnes, un peu de l’emportement des signes tracés dans ces œuvres, – cet emportement pouvant d’ailleurs gagner aussi les ciels, alors parcourus de nuées d’orage. Et l’on assiste, très sensible dans les lavis d’encre, à une sorte d’inversion ou d’involution, avec ces arbres noirs qui semblent tendre à (re)devenir les signes d’une écriture secrète. Mais le plus surprenant reste que ces paysages, peints entre 1965 à 1985 environ, inspirés de lieux réels vus au cours de longs séjours dans le haut pays varois, vers Fayence et Évenos, suscitent une telle impression d’irréalité que l’on comprend qu’ils ont été tous « repensés » et souvent, d’une façon troublante, ensauvagés et dramatisés ; l’absence totale de toute présence humaine comme de tout ce qui pourrait l’évoquer – ni toit ni maison, aucune route, aucun poteau ni câble électrique… – accroît cette impression, et le moins que l’on puisse dire est que l’on n’y reconnaît nulle part la lumière de Provence. (Il est tout à fait singulier de voir l’artiste retrouver là l’esprit inquiet et rêveur de plusieurs paysages peints par Caspar David Friedrich vers le Riesengebirge, les monts des Géants).

Voile déchiré, 1982, huile sur toile, 162 x 114 cm, New York, coll. part.

NASSERDe sorte que l’évolution du travail du peintre fut sans doute moins un retour à la figuration, tel qu’on l’entend habituellement, qu’un déplacement dans l’imaginaire, – les signes hâtifs d’une écriture imaginaire laissant place à la longue invention d’un pays imaginaire, où il paraît difficile de ne pas vouloir discerner les éléments épars de souvenirs lointains. Il ne s’agirait donc pas d’une rupture résultant d’un choix esthétique mûrement réfléchi, mais bien plutôt de la poursuite d’une forme de recherche mémorielle, plus ou moins consciente, à laquelle la littérature nous a d’ailleurs plus habitués que les arts plastiques.

L’hiver, le soir, 1982, huile sur toile, 146 x 89 cm, Paris, coll. part.

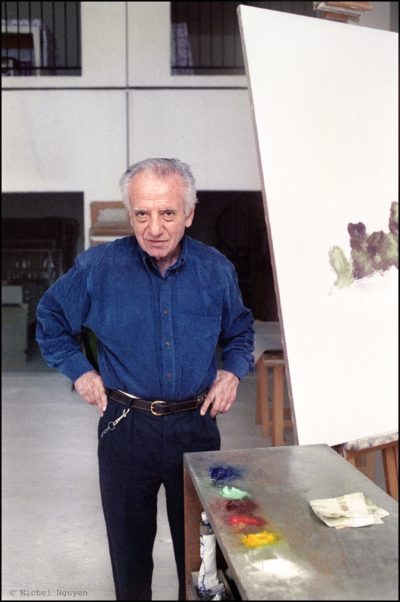

C’est en quoi l’œuvre de Nasser Assar occupe une place à part et se révèle profondément personnelle, si l’on veut bien prendre cet adjectif dans un sens très strict, pour dire qu’ayant assez vite trouvé sa voie, elle s’y développe sans plus se soucier des courants picturaux de son temps, sans en être aucunement influencée. Ainsi le fait, qui pourtant dut être marquant, d’avoir rencontré et côtoyé Francis Bacon à Londres en 1961, n’eut pas la moindre incidence sensible sur son travail. Il faut croire que les ressources intérieures de l’œuvre, leurs richesses et leur pression propres, furent telles que l’artiste ne pouvait s’intéresser vraiment aux cent querelles et débats esthétiques dont son époque fut si friande. Et c’est dans la littérature, et notamment chez les poètes qui comptèrent parmi ses amis et rendirent hommage à son œuvre (John Ashbery, Yves Bonnefoy, Claude Esteban, Lorand Gaspar, Christian Guez, Jean-Paul Guibbert, Philippe Jaccottet, Alain Lévêque, Bernard Noël, Alain Paire, Herbert Read, Paul de Roux…) mais aussi chez d’autres grands disparus, comme T. S. Eliot ou W. B. Yeats, qu’il trouva l’appui que ses incertitudes rendaient nécessaires. Sans doute aussi dans la musique. À vrai dire, la nature essentiellement rêveuse de Nasser Assar se nourrissait davantage de langages non visuels que de celui qu’il pratiquait, et je n’ai pas de souvenirs qu’il prît plaisir à discuter de tableaux dont il pouvait certes sembler admiratif, mais restait toujours, avec une grande élégance et une fine nuance d’humour, en un sens éloigné : tel peut être ainsi le despotisme de la mémoire de se désintéresser de ce qui ne l’affecte pas directement ou menacerait de la distraire.

Isabelle, 1977, huile sur papier marouflé sur toile, 105 x 75 cm, Paris, coll. part.

NASSERIl faut remarquer toutefois qu’une partie de l’œuvre de Nasser Assar échappe à cette analyse, tout en confirmant sa nature rêveuse : les portraits d’Isabelle, que l’artiste a multipliés à partir de 1968. On sent d’abord qu’il n’est pas tout à fait à l’aise dans la pratique d’un genre qui impliquait une observation a priori d’autant plus soutenue et exigeante que son épouse fut quasi l’unique modèle qu’il retint (il fit aussi le portrait de Roger Munier et une série de nus féminins intitulés Régina, qui ne sont d’ailleurs pas des portraits à proprement parler et qu’il n’exposa jamais). Puis ce genre ne pouvait évidemment pas être pratiqué alors sans que vienne et revienne à l’esprit le travail de Giacometti, décédé trois ans auparavant, après une grande rétrospective internationale que Nasser Assar visita à Londres en 1966. Ce souvenir intimidant se sent bien dans les poses quasi hiératiques d’Isabelle, dans leur frontalité, leur gravité, même leur sévérité. Et l’on peut penser, sans forcer l’interprétation, que le choix de représenter un être proche très aimé fut pour l’artiste une « épreuve de réalité » d’autant plus difficile qu’elle l’éloignait de l’habituelle rêverie suscitée par des paysages surtout perçus à la lumière de la mémoire. Ce qui confirme et éclaire, en un sens inattendu, le caractère essentiellement imaginaire de la relation qu’il entretint avec le monde, car ce hiératisme des portraits d’Isabelle – mais le mot « portrait » ne convient pas exactement ici – pourrait bien révéler lui aussi une forme d’immixtion de l’imaginaire, comme une défense, là où la réalité devait prendre impérieusement le pas.

Sans titre, 1985, huile sur toile, 116 x 89 cm, Paris, coll. part.

NASSEROr, davantage qu’une évolution, un véritable changement, que rien ne laissait clairement prévoir, a lieu dans les paysages peints par Nasser Assar à partir du milieu de la décennie 1980 : d’une part, le motif est observé de plus près, d’autre part la palette du peintre s’éclaircit nettement, et c’est bien à un recul de l’imaginaire que l’on assiste alors (avec, assez révélatrice, la quasi disparition du ciel, et donc des nuées souvent irréelles si fréquentes dans les œuvres antérieures). Comme si des détails du paysage, et certains groupes d’arbres surtout, dans les campagnes du Midi à Mormoiron, dans le Vaucluse, vers le mont Ventoux, ou à Montauroux, dans le Var, avaient fini par se révéler au peintre en tant que réalités non seulement irréductibles mais engageantes, propres à se substituer aux inquiétudes créées par la mémoire et à susciter un repos, voire une forme inattendue de joie. Aussi le travail « sur le motif » s’imposa-t-il dès lors à lui sur un mode très différent de celui dont il usait auparavant, un mode plus véritablement attentif, qu’il pratiqua avec ardeur au long des dernières années de sa vie, en ne retenant que certains sites où il ne cessait de revenir. Et l’on peut être surpris de ce changement tant il paraît que Nasser Assar aurait pu en rester aux paysages oniriques, nourris par l’imaginaire, noués dans l’imaginaire, qu’il peignit si longtemps, au point qu’il était à craindre que son œuvre ne s’exposât à la répétition. (Toutefois, il est vrai aussi que, dans certains de ces paysages désormais « oubliés », se faisait sentir une inquiétude qui tantôt en défaisait l’unité, les morcelait, tantôt les plongeait dans l’ombre, ce qui dessinait sans doute en creux le désir du repos maintenant atteint.) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NASSERLe plus émouvant est que ce regard nouveau porté sur la nature, enfin « libéré », dirait-on, d’anciennes et vaines songeries, ne conduit pas l’artiste à un véritable réalisme descriptif : les couleurs choisies, les verts, les jaunes, les bruns et les bleus, à l’huile comme à l’aquarelle (désormais plus souvent utilisée), paraissent d’une fraicheur et d’un éclat si intenses que les arbres représentés, en masse ou isolés, évoquent tout à la fois l’énergie enjouée et le caractère bénéfique de grands bouquets de fleurs, offerts et reçus tels des présents de la nature.

Route de Blauvac, 2000, aquarelle, 64 cm x 50 cm, Paris, coll. part.

C’est que, dans ces œuvres, la lumière semble venir de l’intérieur des feuillages bien plus que du soleil, et que se révèle ainsi, précisément, tout un travail d’intériorisation par la couleur. On comprend dès lors que la « solution » recherchée par le peintre ne tenait pas à une saisie plus ou moins dramatisée d’un large espace vacant, qui toujours fait place au trouble jeu des souvenirs, mais à une approche attentive et paisible des ressources des couleurs de la nature, où l’imaginaire se simplifie. Ce qui éclaire aussi a posteriori le fait que, sans l’expliquer vraiment, Nasser Assar ne se soit jamais reconnu membre à part entière du groupe des Nuagistes avec lesquels il exposa dans les années 1960 et pour lesquels, déclarément, la nature ne comptait pas. pppppp ppppppp pppppp ppp ppp pppppp ppppppp ppppppp pppppp pppppp pppppp pppppp pppppp pppppp pppppp pppppp ppppp ppppp

NASSERQuoi qu’il en soit, ce qui importe est surtout de constater la cohérence du parcours du peintre, de le retracer pour en comprendre la logique. Parti d’une table quasi rase proche du all over de la peinture américaine, avec seulement quelques signes erratiques et nerveux, restes ou prodromes d’une écriture en quête d’un sens, qu’il laisse bientôt prendre des formes végétales, il découvre ou retrouve avec elles, mais sur un mode tout pénétré d’onirisme, un certain sentiment de la présence de la nature, dans de larges paysages où, au pied de monts abrupts environnés de nuées, se détachent des arbres aux troncs tourmentés et aux feuillages sombres, qui gardent l’aspect de mystérieux signaux. Et le fait est que ces paysages sont très étranges qui ne parlent d’aucune région connue, où rien d’humain ne paraît, et qui tendent plus à fasciner qu’à séduire ; quelque chose d’inquiétant semble toujours tenter de se dissiper en eux, sans y parvenir. L’ouverture de l’espace paraît une illusion, où le regard heurte sans trouver de repos, et ne laisse pas de rappeler un chaos originel, avec deux éléments, l’air et la terre, peinant à se séparer, comme les couleurs à se distinguer – et si l’on pouvait craindre que l’œuvre ne se répétât, on l’a dit, on peut imaginer aussi qu’elle pût alors faire retour à une forme d’abstraction.

Ravin de Saint-Cézaire, 1985, huile sur toile, 116 x 81 cm, Paris, coll. part.

NASSEROr la « solution » vint non pas d’un tel retour tout de même assez improbable, mais – et en ceci remarquable et inattendu, presque « osé » pour son temps – d’un retour à la pratique ancienne, quelque peu galvaudée par le succès universel des Impressionnistes, de la peinture « sur le motif », soit à une approche directe de la nature, signifiant une confiance nouvelle en elle. Nouvelle en ce que cette approche ne se limite pas au seul but de rendre le plus justement possible les effets de la lumière sur la campagne, l’eau, la neige, etc., comme précisément chez les Impressionnistes, mais devient ici la quête quasi contemplative d’un jaillissement originel, d’une effusion des couleurs qui pourrait faire penser à l’expérience des Fauves, s’il ne s’agissait pas, plus sommairement chez eux, de la seule peinture elle-même, de libérer la couleur de toute dépendance à l’égard de tels ou tels motifs, et peu importe au fond lesquels.

Route de Blauvac (Vaucluse), automne 1995

Chez Nasser Assar au contraire, le regard s’attache profondément à la nature (et l’on ne voit pas qu’il ait pu peindre de la même façon des maisons, des ponts ou des barques), la nature où il découvre une source d’énergie particulière, qui réduit opportunément la part de cet étrange imaginaire personnel ancien qui l’avait si longtemps « retenu », en un sens épuisé dans une sorte d’onirisme inquiet. On sent qu’un bonheur fut atteint alors, dans ces huiles et aquarelles des dernières années, une joie que l’artiste s’applique à partager en serrant son motif au milieu de la toile ou de la feuille blanche, comme on lie une gerbe de fleurs, suggérant par là, en l’isolant, un en deçà ou un au-delà du motif, au cœur du motif lui-même. Il y a lieu aujourd’hui de se réjouir de voir un si long cheminement aboutir ainsi, avec la plus grande simplicité, avec naturel, à autre chose qu’une idée ou une démonstration de force.

Alain Madeleine-Perdrillat

juillet 2019